八十多年前,抗战烽火燃起,中华民族到了生死存亡的关头。科技界展现出高度的民族自觉与担当精神,广大科技工作者毅然实现全面战略转向,将全部智慧投入抗战急需,“用自己的知识为国家、为抗战效力”,筑起了一道烽火中的科技长城。

值此中国人民抗日战争胜利八十周年之际,我们推出【抗战中的科学家】专栏,深切缅怀那些峥嵘岁月中以科学救国的英雄们。他们的精神跨越时空,激励着今天的我们在民族复兴的新征程上继续前行。本期我们为大家介绍其中的代表人物:侯德榜。

面对国外技术垄断

他指导生产出“红三角”牌纯碱

抗战期间

他生产战略物资,展铮铮铁骨

坚守民族大义,发明“侯氏制碱法”

打破了洋人的封锁

面对鲜花和掌声,深切表白

“我的一切发明都属于祖国!”

为新中国化学工业奋斗终身

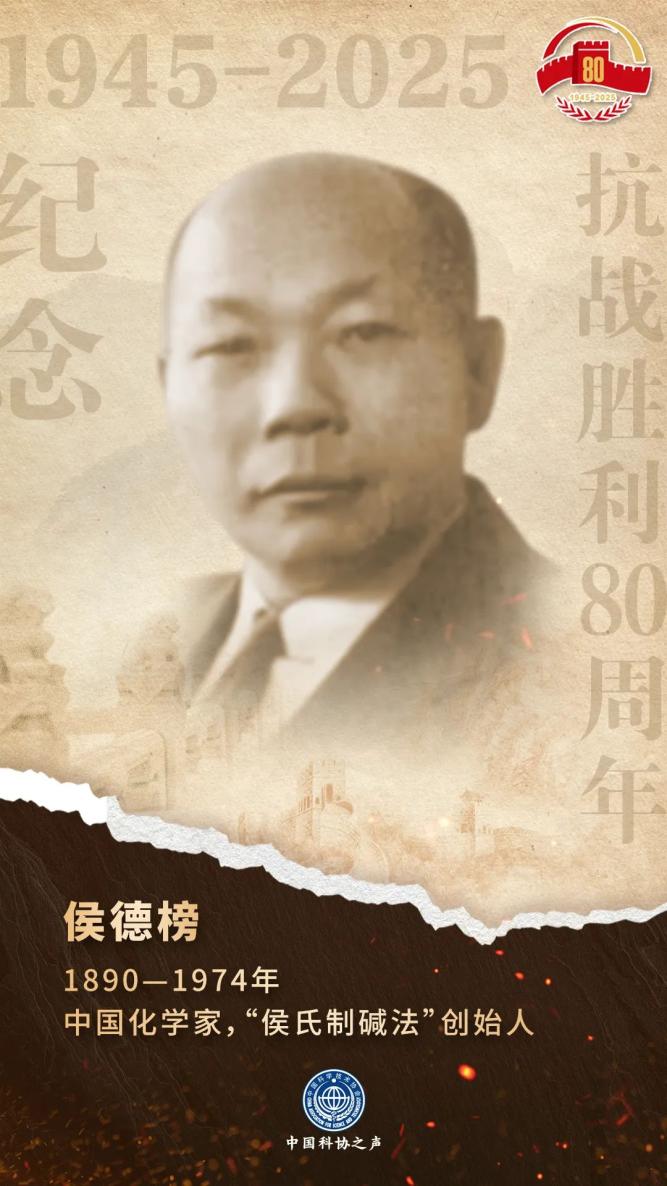

侯德榜

1890年-1974年

侯德榜是中国化学家,近代化学工业的奠基人之一,世界制碱业的权威,曾任中国科协副主席。他从“科学救国”的愿望出发,为振兴中国化学工业奋斗了一生。他发明的“侯氏制碱法”推动了中国及世界的化学工业的进步。

打破垄断,掌握制碱技术

1921年,侯德榜学成回国。

此时的中国“吃不起馒头,用不起玻璃”。整个民族工业,小到馒头、肥皂,大到工业冶炼,都被“缺碱”卡住咽喉。

当时掌握索尔维制碱法的公司垄断了该制碱技术,对外采取严格保密措施。担任永利制碱公司工程师的侯德榜带领广大职工,在实践中苦苦摸索,解决了一系列技术难题,生产出“红三角”牌优质纯碱,不仅满足了国内市场需要,还打入了国际市场。被誉为“中国近代工业进步的象征”。

永利“红三角”牌纯碱商标,“黑圈套红角,内绘坩埚”图样。坩埚是化学工业中制碱时主要的反应容器,商标中的红色则象征着燃烧的火苗。来源:天津档案方志馆

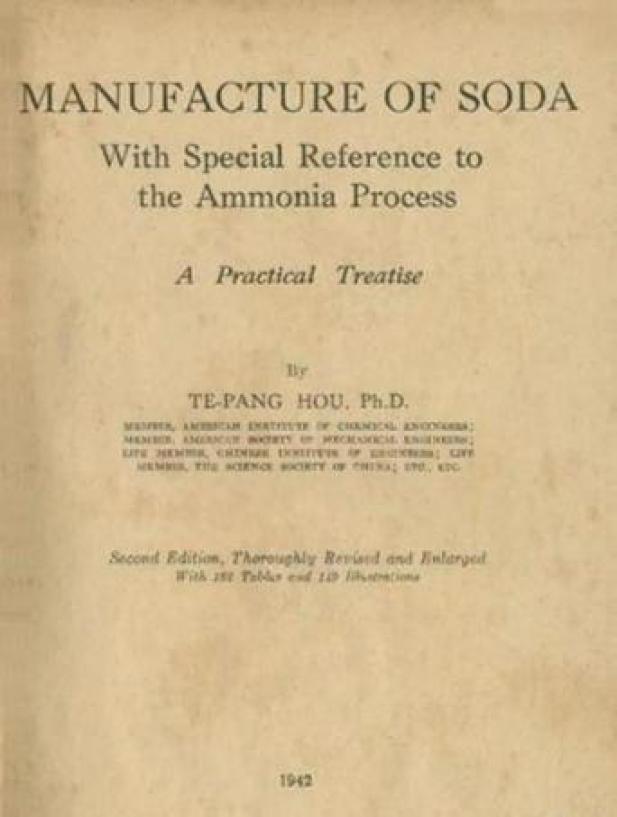

随后,侯德榜的《纯碱的制造》出版发行。这本书的出版,打破了70多年对制碱技术的垄断,使索尔维制碱技术成为全人类的共同财富,引起世界科技界的巨大反响。

侯德榜所著《纯碱的制造》。来源:柳叶刀学术

生产战略物资,展铮铮铁骨

1934年,实业家范旭东成立南京永利铔厂,任命侯德榜为厂长兼技师长(即总工程师)。1937年初,永利铔厂正式投产,首年即生产硫酸铵1.87万吨,被誉为“远东第一大厂”。

1937,七七事变后,因其能生产战略物资(尤其是硝酸)的潜力,成为日本的觊觎目标。日方多次向范旭东施压:“合作可保工厂平安。”范旭东一声“宁举丧,不受奠仪”的怒吼,喊出了侯德榜和永利人爱国的决心。

随后日本轰炸机呼啸而至!硝烟中,侯德榜没有退却。他带领工人冒着生命危险,利用轰炸间隙冲进废墟,争分夺秒抢修机器,生产前线需要物资,硝酸铵被用来制造炸药,日夜赶制地雷外壳、飞机尾翼、军用铁锹……

然而,当日军直抵城下,侯德榜被迫转移。1942年,日军强行将永利硫酸铵厂的硝酸设备拆卸运往日本用于军工生产。抗战胜利后,侯德榜决心追回。

他在《大公报》发表檄文,并于1947年亲赴东京。面对对方“部分设备已属日资企业”的刁难,他据理力争。其铮铮铁骨与专业精神,让驻日盟军总司令麦克阿瑟感慨道:“我从这位中国科学家眼中,看到了不可征服的民族气节。”

载着侯德榜追回的硝酸设备的轮船抵达码头,在原址上整顿修复。来源:光明日报

1948年春,硝酸设备重返故土。这成为中国战后向日本索赔的成功案例。

那些饱经风霜的硝酸设备,一直生产运行到2011年才“光荣退休”。

守民族大义,创立“侯氏制碱法”

抗日战争全面爆发后,面对日本人三番五次的威胁,侯德榜始终拒绝与之合作,毅然把永利制碱工厂迁往重庆。

然而,新厂的条件不适于沿用“氨碱法”。1939年,侯德榜赴德国购买“察安法”专利,遭到德方无理要求,提出不准在中国东北三省出售用该专利生产的产品。侯德榜怒不可遏地说:“东三省是中国的领土,我们当然要销售到那里去!”

侯德榜内心深受刺痛,愤然终止谈判,发愤自行研究新的制碱方法。

他带领技术人员进行了500多次循环试验,分析了2000多个样品,集传统的察安法与索尔法之所长,创造性地发明了新式制碱法,即“侯氏制碱法”。这比德国更为先进,而且生产流程简单,便于大规模连续生产,使世界制碱方法登上了历史新高峰。

侯德榜成为世界制碱科学和纯碱生产工程的权威。面对鲜花和掌声,侯德榜平静地说:“我的一切发明都属于祖国!”

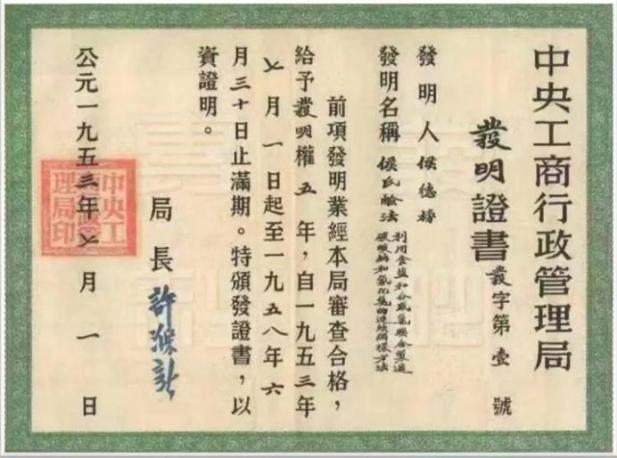

1953年7月1日,中央工商行政管理局将新中国第一号发明证书颁发给侯德榜的“侯氏碱法”,证书现藏于天津渤化永利化工股份有限公司档案室。来源:中国化工博物馆

发展新中国化学工业

1949年初,身在国外的侯德榜得到友人转来的周恩来的信后,立即冲破了种种阻挠,于1949年7月回到了气象更新的祖国,参加“中华全国自然科学工作者代表会议”筹备委员会(简称“科代筹”),并被选为代表,参加了9月举行的中国人民政治协商会议,从此他开始投入恢复、发展新中国化学工业的崭新工作。

新中国成立后,农业迫切需要大量化肥。1958年春节后,已68岁的侯德榜带领工作组夜以继日地奋战,于当年5月1日在上海化工研究院建成我国第一个8000吨县级小氮肥示范厂。并在此后的6年中,不顾年迈体弱,8次去化肥厂,和厂里的技术专家、职工一起,多次对小氮肥的生产工艺和操作设备进行改进。1965年10月,“碳化法合成氨流程制碳酸氢铵”的新工艺,被国家审定为重大发明,侯德榜为首席发明人并获发明证书。为我国农业发展作出了巨大贡献。

1950年当选全国科联副主席后,侯德榜一直是新中国科学事业的重要领导人之一。1958年成为中国科协第一任副主席后,也身体力行地为科普事业作贡献。1973年,他在病中还和胡先庚一起,把1965年所写的专业书籍《四酸三碱》,修改成科普读物《酸和碱》。

文章来源中国科协之声 ,作者中国科协之声。